南臺科大教育部的「文化底蘊的在地創生與傳播─府城VS月津」USR計畫團隊,將神農街建置成街區博物館,2025年的新願景為成立聲音資料庫,除了保存五條港場域的視覺文化外,更想開拓聲音的保存,讓博物館有別於一般博物館的館藏,凸顯街區博物館特有的藏品。因此計畫團隊從今年年初開設「城市博物館的探索」課程,由教師帶領學生到場域收集聲音,再與音樂創作人合作加入背景音樂,以襯托地景收集的聲音特質。

【南臺科大文化底蘊團隊於「2025神農街音樂工作坊」課程帶領學生與音樂創作人合作展現地景聲音特色。圖為余楊心平老師與活動的師長、學員一起合影。】

為了讓五條港場域收集的聲音更多元豐富,日前邀請專業聲景團隊目目文創與《共聲島》聲音設計的團隊舉辦「2025神農街音樂工作坊」。首先登場的是《共聲島》聲音設計的余楊心平老師,心平老師同樣也是「你太白‧去曬黑」的主唱,以「聲音設計與生活共創」為題,分享他在恆春半島將聲音設計與生活共創作結合的經驗,舉辦了半島歌謠祭到以恆春在地女性月琴傳人為主軸,所創作的《半島風聲相放伴》音樂劇,如何把場域收集的聲音融入音樂劇裡。後來還開發《共聲島》專案,採用聲音做景點的導覽介紹,開創一場以聲景為主的旅程。

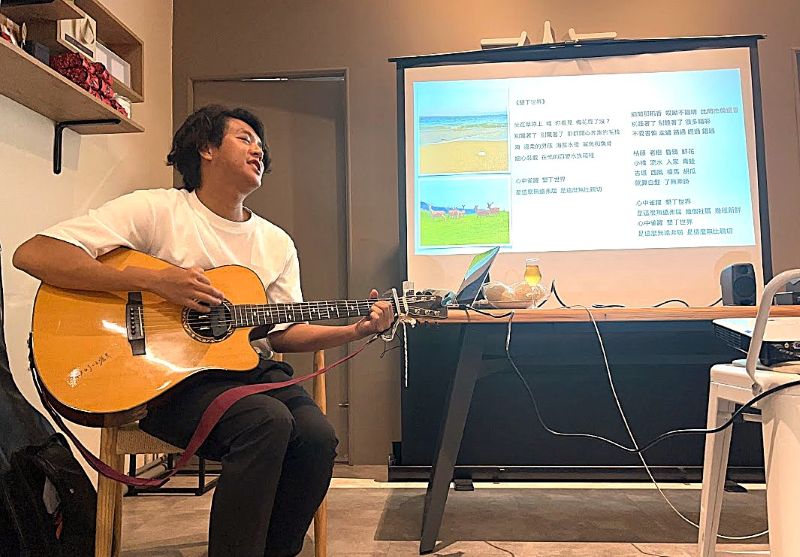

【「聲音設計與生活共創」場次由余楊心平老師講述《共聲島》專案的情景。】

【余楊心平老師於工作坊裡常以吉他彈唱來說明聲音的收集與創作。】

目目文創楊欽榮總監,則以「聲音‧景的聆聽練習」為題,講述與定義近年來聲景的發展與採集模式,更以聲音的角度來看世界,將會有不同的視角與想法。譬如屏東縣政府曾經想做一本月曆手札,要有屏東乘風的意象,目目文創團隊就找出屏東可產生的12種風,透過去收集12種風的聲音,用色彩的感覺詮釋12種風呼應12個月份,跳脫其他團隊以視覺的視角去設計手札。另外,楊欽榮總監帶著學員做聲景的練習,讓大家走到神農街上,塞上耳塞閉上眼聆聽聲音,可以聽到最貼近自己的音源。並用紙條的揉捏等方式,來訓練學員們對聲音感知,以及如何在重要地景收集最原始的聲音,創造該地景的獨特歷史。

【2025神農街聲景工作坊的「聲音‧景的聆聽練習」場次中,目目文創楊欽榮總監與學員一起合影。】

【「聲音‧景的聆聽練習」場次由目目文創楊欽榮總監帶領學員到神農街上體驗聆聽聲音的情景。】

南臺科技大學校長黃能富表示,文化底蘊團隊讓博物館走在時代的尖端,讓文化的保存不僅是用眼睛看的視覺,更開拓用耳朵聽的聲音文化保存。為此開設課程帶學生走進場域聆聽五條港的聲響,並透過聲‧景的聲音工作坊,與專業聲景團隊交流與學習,以收集博物館場域裡獨特的聲音,值得嘉許。期許未來除能透過展覽讓民眾以聲音來認識五條港,還能以展演的方式引導民眾走入街區博物館,完成一趟專屬於神農街區博物館聲音與地景的遊程,展現博物館的特質與不平庸,也展現南臺科大社會實踐與文化永續的量能與成果。

【南臺科大文化底蘊團隊讓博物館走在時代尖端,開拓除了眼睛更能用耳朵聽的聲音文化保存。圖為楊欽榮總監於「聲音‧景的聆聽練習」場次中,帶領學員以搓柔紙條訓練學員們對聲音感知及體驗表達聲音的特質。】